Cuando Caroline Muller y Frédéric Clavert me contactaron para que escribiera un artículo en el marco de su proyecto Le goût de l’archive à l’ère numérique [El gusto por los archivos en la era digital], me sugirieron que hablara sobre los archivos digitales LGBTQI+. Durante mi año como estudiante del Magíster 2 en Archivos Digitales de Enssib, investigué las redes de activistas lesbianas en la web y analicé las diferentes formas de archivar los contenidos digitales que ellas producen. Esa tesis me permitió comprender que las lesbianas no solo tienen su propia historia, sino también una relación muy específica con sus archivos y con el mundo digital. Por lo tanto, me parecía más apropiado dedicar este artículo específicamente a los archivos digitales de lesbianas, no solo porque estoy mucho más familiarizada con ellos, sino también porque creo que es importante no siempre diluir las especificidades lésbicas entre la comunidad LGBTQI+ más amplia, a pesar de que las alianzas entre las lesbianas y la comunidad LGBTQI+ sea crucial en las luchas políticas.

Mientras escribía esta tesis, fui adquiriendo el “gusto por los archivos” digitales que contenían las páginas web que fui consultando. Me conmoví, me emocioné, e incluso me entristecí en ocasiones, cuando leía ciertos textos o veía las fotografías de activistas lesbianas del pasado. Pero, sobre todo, puesto que había optado por combinar el análisis de estas páginas web con entrevistas semiestructuradas a activistas lesbianas, me fui interesando en el gusto por los archivos (digitales o no) de mis propias entrevistadas. Así, también me percaté de los cambios provocados por Internet en la forma de archivar los contenidos lésbicos.

Del gusto por archivo a la fiebre de archivo: La específica relación de las lesbianas con su historia

En Le goût de l’archive, Arlette Farge describe la sensación que pueden percibir los historiadores cuando consultan un documento de archivo, aquella impresión de “tocar lo real”, de ver emerger “personajes, siluetas barrocas y embarazosas, cuyos hábitos y defectos reportan a veces, y cuyas buenas intenciones y formas de vida, otras veces, detallan”[1]. Me parece que lo que suscita emoción en las mujeres lesbianas que consultan documentos lésbicos, no es sólo la sincera curiosidad ligada a una pregunta de investigación, como podría ser el caso de Arlette Farge. Una mujer lesbiana que tiene acceso a las huellas de la existencia, las palabras, las fotografías, la vestimenta, de otra lesbiana, puede identificarse con esa mujer del pasado a un nivel mucho más íntimo, debido a que ellas necesariamente comparten una experiencia vital en común. En distintos grados, por supuesto, dependiendo de la época y su posición en las distintas relaciones sociales (raza, clase, capacidades, etc.), las que pueden no ser equivalentes, aunque da igual. En este sentido, diría que como investigadora lesbiana, lo que sentí al enfrentarme a mi territorio fue más fuerte que un “gusto” por el archivo.

La posibilidad de tal identificación es, en mi opinión, particularmente importante cuando uno de los principales vectores de la discriminación contra las lesbianas es el borramiento de su existencia: “la confirmación más sólida de la existencia lésbica es su ocultación”, afirma Line Chamberland en El lesbianismo: ¿continuo femenino o cimarronaje? Reflexiones feministas para una teorización de la experiencia lésbica (2005)[2]. Se trata de una estrategia discriminatoria muy eficaz, porque cuando creces pensando que el lesbianismo no existe, o que conduce necesariamente a una vida de sufrimiento, es difícil pensarse a sí misma como lesbiana. El descubrimiento de que no solo existen (muchas) otras mujeres homosexuales, sino que además ellas han pensado, escrito y luchado antes que nosotras; puede ser vertiginoso… y liberador.

«Tenemos que reconocer que no somos accidentales, que nuestra cultura se ha desarrollado y ha evolucionado a lo largo del tiempo, que, como otras, vivimos una historia social compuesta por vidas individuales, por luchas colectivas y usos lingüísticos, de vestimenta y de conducta. En resumen, que poseemos la historia de un pueblo que contar”[3].

En consecuencia, el descubrimiento de los archivos lésbicos contribuye a que las mujeres homosexuales forjen comunidad, e incluso a reconocer que forman parte de un grupo de personas oprimidas con una historia militante compartida. Y, ocasionalmente, a pasar a la acción convirtiéndose ellas mismas en activistas.

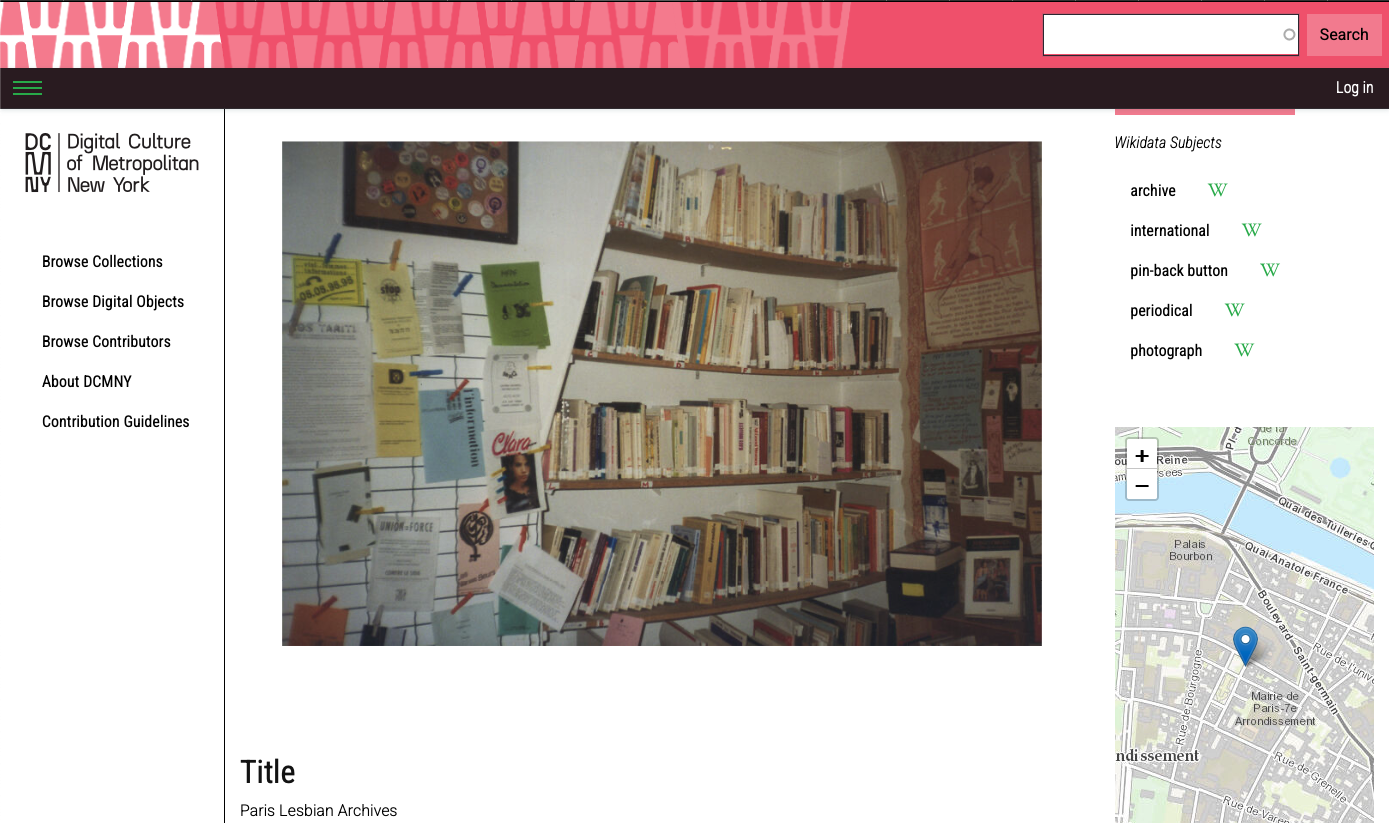

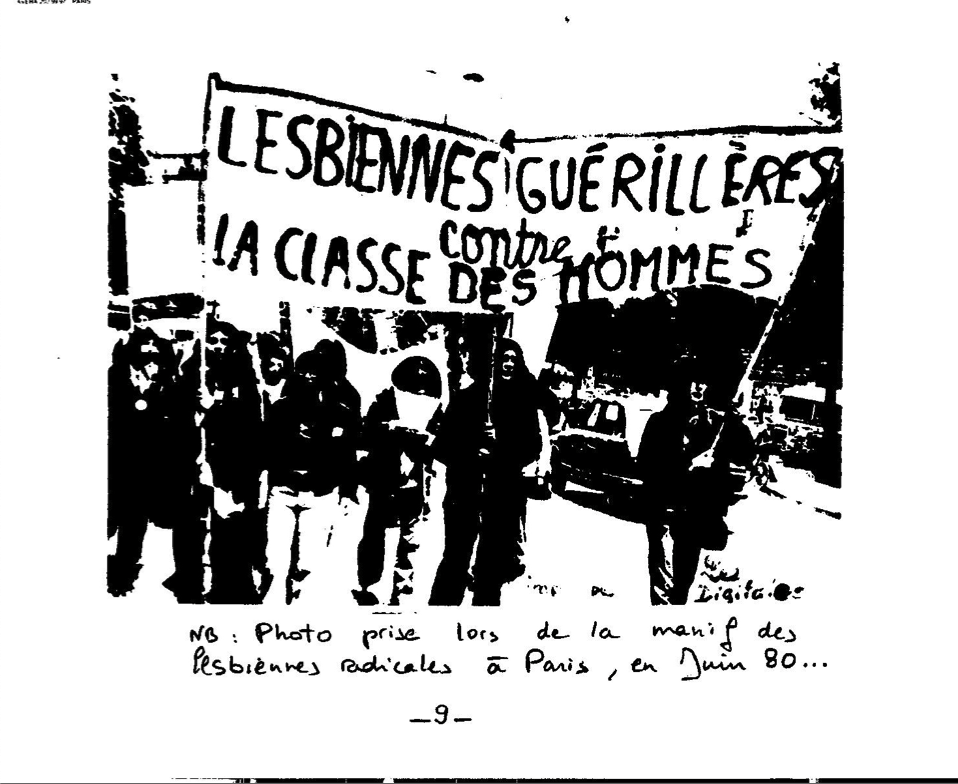

En Francia, en los años 1970 y 1980, algunas activistas lesbianas se interesaron por la cuestión de los archivos como respuesta a la necesidad de acceder a las huellas de las lesbianas en el pasado (Petit, 2021)[4]. Este periodo coincidió con lo que denominé en mi tesis como la “primera ola lésbica»[5], es decir, el momento en que las activistas comenzaron a crear asociaciones, revistas, programas de radio, etc.[6]. En ese punto recopilaron todo lo que encontraban sobre lesbianas, según me relataron muchas de mis entrevistadas[7]. También, conformaron nuevos archivos tal como hicieron, en la misma época, las activistas feministas: colecciones de testimonios, filmaciones de actos feministas en los que participaron, fotografías de sus compañeras de lucha, etc. (Gérardin-Laverge, Guaresi y Abbou, 2021)[8]. Este frenesí de archivo puede asociarse al concepto de “mal de archivo” de Jacques Derrida. El “mal de archivo” es ambivalente, porque es a la vez un sufrimiento −el de enfrentarse a la ausencia de huellas de un pasado del que no podemos escapar− y, al mismo tiempo, un deseo, una pasión por el archivo, que a veces puede ser patológica (Schenk, 2014)[9]. De ahí que una posible traducción de “mal de archivo” sería “fiebre de archivo”, concepto que también se puede encontrar en los círculos de las activistas LGBTQI+[10]. Para responder a esta fiebre por los archivos, las activistas francesas de los años 1970 y 1980 crearon centros dedicados a los archivos. Entre ellos, en Francia, podemos mencionar Archives recherches culture lesbienne (ARCL) −Archivos de investigación sobre la cultura lésbica−, fundado en París en 1983, en el departamento de la historiadora Claudie Lesselier (Chantraine, 2021)[11]. Cuarenta años después, ARCL sigue existiendo, aunque se ha trasladado a un espacio específico en la planta baja de la Maison des Femmes (Casa de la Mujer) de París. En la actualidad continúa funcionando mediante el trabajo de voluntarias y es frecuentada por activistas y/o investigadoras lesbianas.

Liberarse de la institución y conectar con nuevos públicos a través de internet

En 2023, cuarenta años después de la creación de los ARCL, podemos suponer que parte del contenido lésbico producido en el mundo ya se encuentra en internet. La web, en efecto, ofrece a las lesbianas mayores posibilidades, ya que es más barato, ocupa menos tiempo y es menos difícil crear una página web o una cuenta en Facebook que diseñar e imprimir una revista en papel, o convencer a una editorial para que publique un libro. También facilita la producción de discursos que alcanzan miles de personas, aunque estén alejados de las grandes ciudades, e incluso más allá de las fronteras del propio país, como explica Claire Blandin en su Presentation: Le web: de nouvelles pratiques militantes dans l’histoire du féminisme? (2017)[12]. Es más, la web permite a las lesbianas tener un retorno inmediato sobre los contenidos, a través de los comentarios de un gran número de personas, si se trata de una página web, o de la recepción de respuestas por correo electrónico tras el envío de algún boletín, por ejemplo. Un tipo de interactividad que se ha acentuado con la aparición de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram (Weil, 2017)[13].

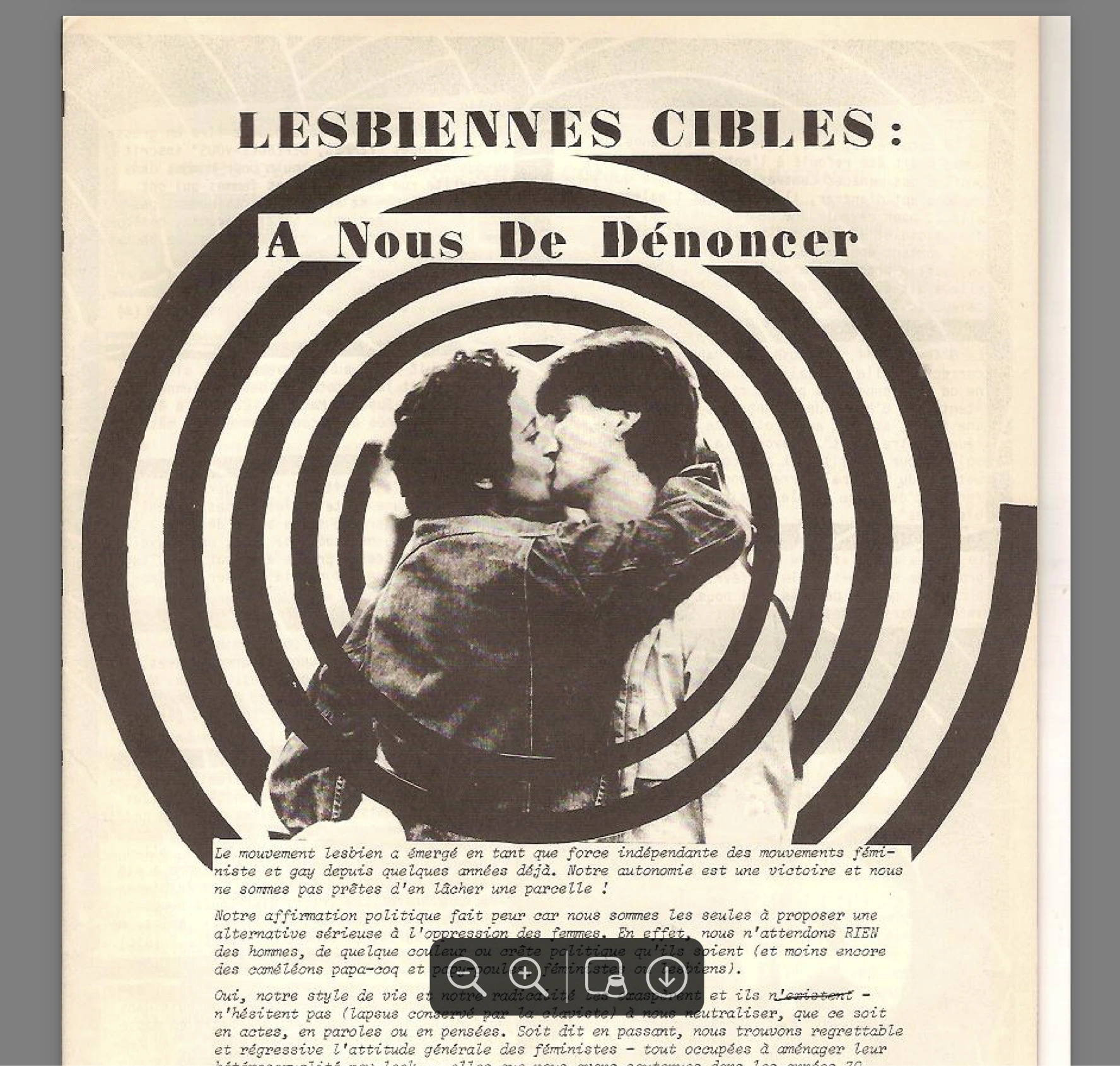

La web también ha permitido la creación de proyectos de promoción de archivos lésbicos con mayor libertad, al margen de las instituciones “oficiales” del patrimonio, en un contexto en el que estas instituciones no siempre son sensibles a la cuestión de la inclusividad en sus archivos. Un ejemplo en Francia fue el proyecto Queer Code[14] que intentó trazar la historia de las mujeres lesbianas durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente a través de la creación de cartografías que contienen enlaces de hipertextos y que dirigen a numerosos recursos en línea. La mayoría de las veces, estas cartografías se construyeron al consultar documentos de archivo en soporte físico o previamente digitalizados, que se conservaban en el extranjero. Otro ejemplo es el sitio web Clit007[15], que ofrece una versión digitalizada de los números anteriores de esta revista suiza para lesbianas, publicada en papel a principios de la década de 1980.

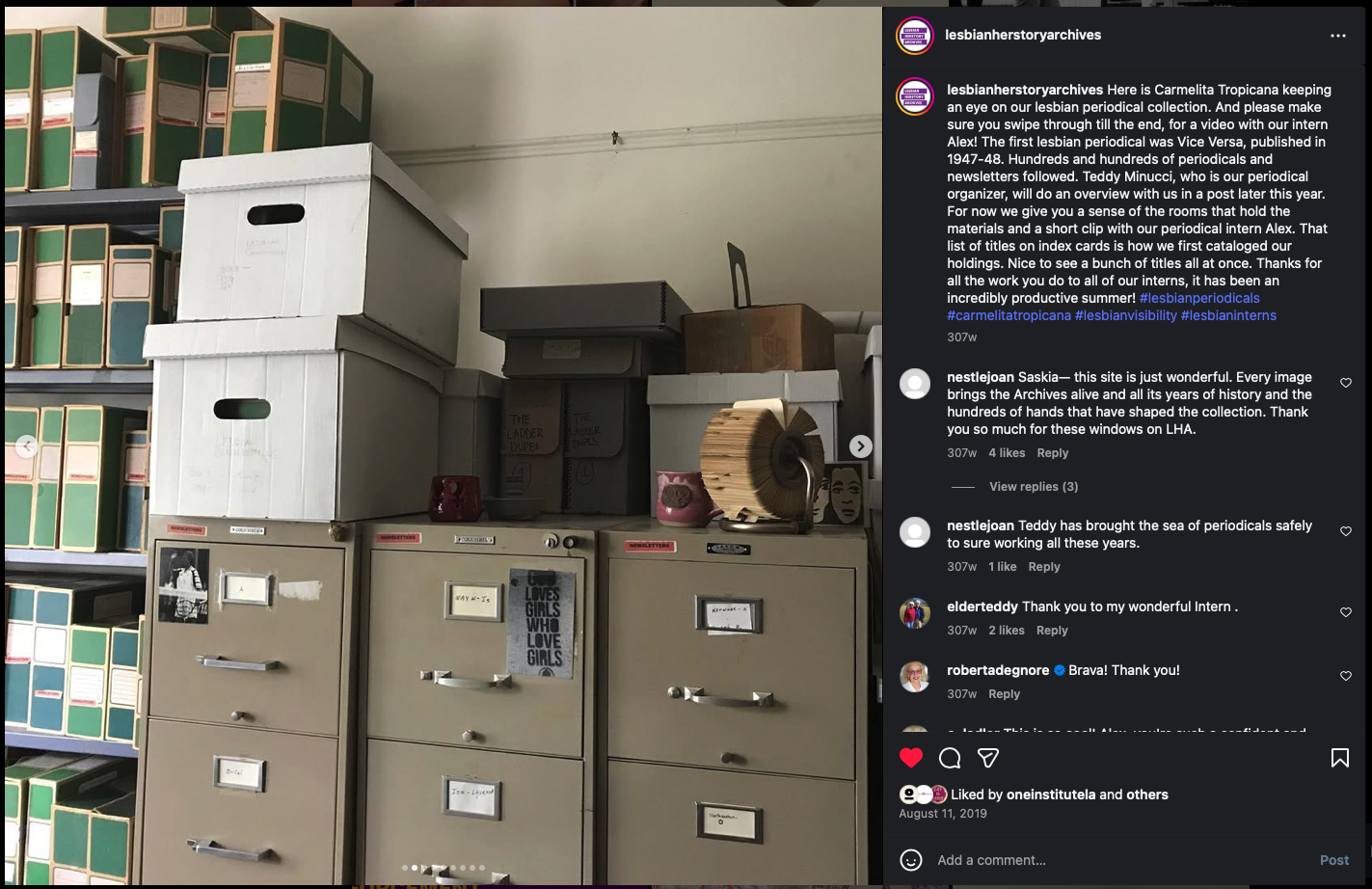

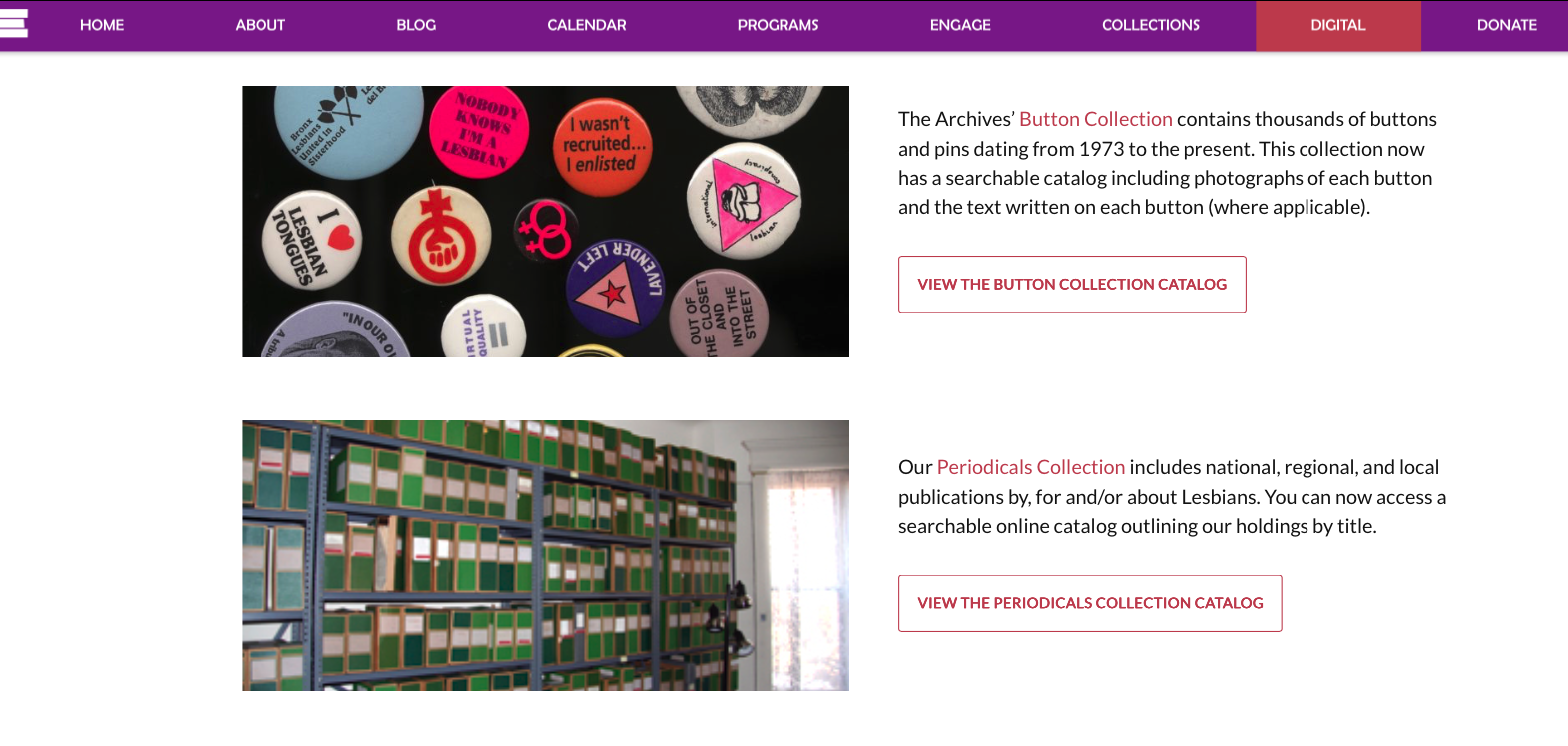

Por último, hay una serie de cuentas, sobre todo en Instagram y en inglés (Butchcamp[16], Lesbian Herstory[17], etc.), que buscan mostrar documentos de archivos de lesbianas.

En los tres casos, el uso de archivos físicos en formato digital permite que su difusión sea más amplia, sobre todo entre el público joven que pasa mucho tiempo en Internet, pero también, entre las lesbianas de más edad que quieren conocer su historia pero no saben necesariamente dónde buscar. Este tipo de iniciativas también podría ser útil para las investigadoras lesbianas que desean emprender proyectos de investigación basados en estos contenidos digitales. Podríamos imaginar, por ejemplo, una investigación sobre la historia de las lesbianas durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de los documentos encontrados en la página web del proyecto Queer Code. También podríamos pensar en una historia de la prensa lésbica suiza, o en una investigación lingüística sobre el uso de ciertos términos específicos por parte de las lesbianas en la década de 1980, gracias a la distribución de los números digitalizados de la revista Clit007.

También existen proyectos que buscan producir nuevos archivos nativos digitales. Los Archivos Lésbicos de Nueva York, por ejemplo, lanzaron en 2021 un proyecto de recopilación de vídeos de mujeres lesbianas de más de 60 años que cuentan sus historias. Estos testimonios se pueden ver en un sitio web[18]. También puede consultarse la iniciativa Mémoire lesbienne militante[19], que pone a disposición testimonios transcritos de mujeres lesbianas en la forma de artículos de blog.

La gran ventaja de estos proyectos es que no requieren que sus creadoras sean archiveras profesionales. Tampoco tienen que someterse a las decisiones de los archiveros, en los que no siempre confían para preservar los contenidos lésbicos, ya que, por lo general, les consideran representantes de las instituciones que las discriminan (Rouch, 2017). Así mismo, a pesar de que generalmente no son archiveras profesionales, ciertas mujeres lesbianas e incluso, más ampliamente, ciertas personas LGBTQI+, desarrollan ocasionalmente sus propias prácticas. Un ejemplo es la plataforma Big Tata[20], que ofrece capacitación gratuita[21] en catalogación de recursos digitales y en la elaboración de préstamos bibliotecarios. En el caso de Big Tata, la comunidad se basa sobre todo en compartir este conocimiento documental y archivístico en Internet.

Obstáculos técnicos y el riesgo al olvido: Contenidos lésbicos en línea díficiles de conservar

Como ocurre con otros soportes, de momento surgen muchas preguntas: ¿Estos contenidos digitales se conservan en algún lugar de forma permanente? ¿Es posible recopilarlos masivamente, tal como hicieron las activistas de los años 1970 y 1980 con las huellas físicas de la existencia lésbica?

Estas preguntas son capciosas porque los contenidos digitales de las lesbianas se pueden encontrar en una multitud de soportes que no existían en la época de la primera ola de activistas lesbianas (páginas web, blogs, publicaciones en redes sociales, boletines, vídeos y podcasts en formato digital, etc.), y todos estos soportes sufren la fragilidad inherente a todo objeto digital. En un artículo publicado en 2016, Sophie Gebeil recoge el trabajo de Brewster Kahle, quien estimó en 2011 que “la vida útil de una página web, antes de ser borrada o modificada, es de cien días” (Gebeil, 2016, p.187)[22]. La reciente adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, también ilustra muy bien dicha fragilidad: las redes sociales dependen de empresas privadas, y en gran medida somos impotentes frente a ellas. Y la eliminación de una cuenta de Twitter puede significar la desaparición de miles, incluso decenas de miles, de tweets. Otro problema es que estos contenidos están sometidos a toda la fuerza de la censura algorítmica, que a menudo dificulta la difusión de contenidos lésbicos en la web, especialmente en las redes sociales (véase este artículo)[23]. Otras personas también han criticado el algoritmo de Google por mostrar únicamente contenidos pornográficos cuando se utiliza el término de búsqueda “lesbiana”, lo que contribuye a la invisibilidad de los contenidos lésbicos no pornográficos en Internet (véase este artículo)[24].

El hecho de confiar en la web para publicar y distribuir contenidos lésbicos, también plantea otro gran problema para quienes quieran seguir su trazabilidad: estos contenidos son difíciles de archivar, al igual que cualquier otro contenido publicado en la web. Quizás, en algunos casos, esto se debe a que, simplemente, las lesbianas que los crean no los consideran un archivo en sí mismo y, por lo tanto, no piensan en su conservación. Así fue como me lo explicó una de mis entrevistadas. Pero también hay razones técnicas. Si no se dispone de los recursos técnicos y financieros necesarios para la conservación digital, a veces, puede ser preferible conservar un documento en papel, ya sea un sitio web destinado a promover archivos o los mismos documentos de archivo digitales. Como explican Jean-Charles Hourcade, Franck Laloë y Erich Spitz en Longévité de l’information numérique (2010)[25], cuando la información digital se almacena por largos periodos, es necesario hacer copias regulares de sus datos y metadatos en nuevos soportes, lo que requiere de un personal capacitado y de un adecuado medio técnico.

En este sentido, el ejemplo de Goudous telemáticos (Goudous télématiques), un servicio de Minitel para lesbianas que existió en los años ochenta, es especialmente esclarecedor. Las activistas que dirigían el servicio eran aficionadas y voluntarias. Por ello, no disponían de las competencias ni de los recursos necesarios para perpetuar los datos digitales creados en Minitel (Chaplin, 2014)[26]. Debido a que hoy en día ya no es posible utilizar un Minitel, era necesario recuperar esos datos en un soporte que aún permitiera su lectura hoy en día, lo cual no fue posible realizar. En consecuencia, los únicos archivos que atestiguan la existencia de los Goudous telemáticos se conservan en la forma de expedientes administrativos en papel en los archivos departamentales de Ille-et-Vilaine (cote 2749W32)[27]. Las militantes también conservan algunos archivos en papel. Por lo tanto, el riesgo es importante y resulta igualmente grave, tanto si el contenido publicado es lésbico o no, con la salvedad de que las lesbianas mantienen una relación específica con la web. Según la socióloga Natacha Chetcuti, la web les permite “adquirir representaciones compartidas (…) ayudando[les] a reunirse en torno a una cultura identitaria común” (Chetcuti, 2014, p. 39)[28], en una sociedad en la que son discriminadas. Como resultado, hay contenidos lésbicos en la web que no existen en otros lugares. Retomando el ejemplo de los Goudous telemáticos, la razón por la que la pérdida de todo rastro de este servicio es tan dramática, es precisamente porque las lesbianas de la época utilizaban el Minitel para discutir temas (problemas del corazón, conversaciones políticas, la agenda lésbica, etc.) que no podían abordar abiertamente en otros lugares.

«Cuando hablamos del archivo Web, tenemos que pensar en términos de un objeto singular, interactivo, fluido y no estático. Pero también, en un archivo que, aunque se parezca a la Web del pasado, no es una copia exacta de ella y puede, dependiendo de los fondos, adoptar formas distintas, incrustadas en interfaces, sustentadas por técnicas que ofrecen resultados visualmente diferentes» (Musiani et al., 2019, p. 10)[29].

Entonces, un archivo web no es el sitio web mismo, se trata más bien de un contenido reconstruido a partir de fragmentos del sitio web que han sido recolectados. Por lo tanto, puede estar incompleto: perder imágenes y/o videos, páginas no archivadas, etc. El problema es aún mayor en el caso de los contenidos publicados en redes sociales o enviados por correo electrónico, como los boletines. En efecto, tanto la BNF, el INA y el Internet Archive, como me lo confirmaron algunes de mis entrevistades que utilizan estas plataformas, no son capaces de archivar correctamente Facebook e Instagram debido a las limitaciones impuestas por su empresa matriz, Meta. Además, las instituciones patrimoniales no tienen acceso al contenido de los correos electrónicos, que permanecen en el ordenador del destinatario indefinidamente, siempre y cuando no los elimine directamente.

En fin, no creo que debamos olvidar una última consecuencia de la migración masiva de contenidos lésbicos a Internet: el riesgo de que las mujeres lesbianas olviden que aún existen archivos físicos, o incluso desconozcan la existencia de centros de archivo como los ARCL. Una de mis entrevistadas me habló de este riesgo, explicando que los ARCL se asociaban más con los años 1970-1980 y que, por lo tanto, no son muy frecuentados por lesbianas jóvenes. De modo que podríamos preguntarnos, qué pasará con estos lugares cuando las activistas que los mantienen en funcionamiento, que actualmente son bastante mayores, ya no se encuentren más acá.

Conclusión

A pesar de sus limitaciones, especialmente en lo que se refiere a la conservación permanente, desde hace varios años proliferan en Internet numerosos proyectos de promoción y creación de archivos lésbicos. Sin embargo, ¿podemos comparar esto con los frenéticos esfuerzos de las activistas lesbianas de los años 1970 y 1980, que acumulaban documentos lésbicos en sus apartamentos y, posteriormente, en lugares dedicados a ello, para conservar el registro de la existencia de otras mujeres similares a ellas?

A menudo, estas iniciativas digitales pretenden difundir contenidos que ya se consideran material de archivo (revistas y libros en papel, fotografías digitalizadas, etc.). Si las creadoras de estos proyectos buscan conservar estos documentos, ¿piensan también en conservar el soporte nativo digital así creado (páginas web, blogs, cuentas en redes sociales, boletines, etc.)? A partir de las entrevistas que realicé durante mi año en el programa de magíster, pareciera que no siempre es así. Pero, después de todo, ¿no fue también el caso de las activistas de los años 1970 y 1980, para quienes la urgencia principal consistía en conservar las huellas de su existencia lésbica, antes de pensar en la permanencia de los espacios en los que se custodiaban esos documentos? Si los ARCL o el Centro de Archivos Lésbicos de Nueva York siguen existiendo, es porque las activistas se dieron cuenta, posteriormente, de que los lugares que habían creado también tenían que sobrevivir. Por eso optaron por trasladar los archivos que habían reunido a lugares dedicados, tras requisar primero sus propios apartamentos. A su vez, actualmente intentan capacitar a jóvenes voluntarias en las prácticas archivísticas, para garantizar la continuidad de sus proyectos.

Los algoritmos de las plataformas de redes sociales seleccionan de forma similar todas las “señales” disponibles, por ejemplo, las publicaciones realizadas recientemente por todas las personas a las que sigues. Es probable que el número de estas publicaciones sea muy grande, a menos que sólo sigas a unas pocas personas. Varios algoritmos diferentes trabajan juntos para decidir qué publicaciones se muestran y en qué orden para cada usuario. Se presentan en una sola columna, con las publicaciones más recientes en la parte superior y las anteriores debajo. El término estándar utilizado para este método de organización y presentación de flujos de datos de información es “feed”.

Evidentemente, hay muchas diferencias obvias entre la emisión televisiva y la “emisión en redes sociales”. En la primera, la selección la ejecuta un director de programa; en la segunda, la selección de las publicaciones que se muestran a cada usuario la realiza automáticamente un software (que puede incluir tanto algoritmos tradicionales como redes neuronales). En el primero, se envía un único programa de televisión a todos los espectadores sin ninguna variación; en el segundo, cada usuario recibe, al menos en teoría, un único “programa” (es decir, una secuencia de mensajes de otros usuarios, anuncios y otros contenidos). Hasta la difusión de las videograbadoras, no se podía volver a un punto anterior del programa, ni acelerarlo o ralentizarlo. En las redes sociales, puedes desplazarte hacia arriba y hacia abajo a cualquier velocidad, buscar y hacer clic en los enlaces para navegar por el feed. Un programa de televisión es continuo; en las redes sociales, las nuevas publicaciones se añaden a tu muro a intervalos irregulares.

Bibliografía

- Blandin, Claire (2017). “Presentación. Le web: de nouvelles pratiques militantes dans l’histoire du féminisme?”, Réseaux [en línea], vol.201, nᵒ1, pp. 9-17, [consultado el 7 de febrero de 2022], disponible en: https://www.cairn.info/revue-reseaux2017-1-page-9.html

- Chamberland, Line (2005). “Le lesbianisme: continuum féminin ou marronnage? Feminist reflections for a theorisation of lesbian experience”, Recherches féministes [en línea], vol. II, n↪Lm_1D52. 2, nᵒ 2, [consultado el 15 de enero de 2023], disponible en: https://doi.org/10.7202/057563ar

- Chantraine, Renaud (2021). La mémoire en morceaux. Une ethnographie de la patrimonialisation des minorités LGBTQI et de la lutte contre le sida [en línea], EHESS, tesis doctoral en antropología social y etnología, [consultado el 11 de febrero de 2022], disponible en: https://www.theses.fr/250386429

- Chaplin, Tamara (2014). “Lesbians Online: Queer Identity and Community Formation on the French Minitel”, Journal of the History of Sexuality [en línea], vol.23, pp.451-472, [consultado el 14 de abril de 2022], disponible en: https://www.jstor.org/stable/24616591

- Chetcuti, Natacha (2014). “Autonomination lesbienne avec les réseaux numériques”, Hermès [en línea], vol.69, no.2, p.39-41, [consultado el 15 de enero de 2022], disponible en: https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-2-page39.htm

- Farge, Arlette (1989), Le gout de l’archive, Le Seuil.

- Gebeil, Sophie (2021) Website story. Histoire, mémoires et archives du Web, INA Editions.

- Gerardin-Laverge, Mona, Magali Guaresi y Julie Abbou. (2021). “Archives, genre, sexualités, discours”, GLAD! [en línea], nᵒ11, [consultado el 15 de marzo de 2022], disponible en: https://journals.openedition.org/glad/3638

- Hourcade, Jean-Charles, Franck Laloë y Erich Spitz. (2010). Longévité de l’information numérique. Les données que nous voulons garder vont-elles s’effacer?, EDP Sciences.

- Musiani et al., 2019, “Qu’est-ce qu’une archive du web?” [ en línea], OpenEdition Press, [consultado el 19 de febrero de 2022], Disponible en: https://books.openedition.org/oep/8713

- Nestle, Joan (2022). Fem, Hystériques & AssociéEs.

- Petit, Mathilde (2021) “Produire des archives lesbiennes : transmissions communautaires et connexions temporelles”, GLAD! [en línea], vol. 11, [consultado el 12 de marzo de 2022], disponible en: https://journals.openedition.org/glad/3079

- Rouch, Marine (2017). “Les féministes et leurs archives”, en BLUM Françoise, Genre de l’archive. Constitution et transmission des mémoires militantes [en línea], CODHOS, [consultado el 5 de abril de 2022], disponible en: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616971/document

- Schenk, Dietmar (2014). “Pouvoir de l’archive et vérité historique”, Écrire l’histoire [en línea], n°13-14, [consultado el 09 de julio de 2022], disponible en: http://journals.openedition.org/elh/463

- Weil, Armelle (2017). “Vers un militantisme virtuel? Pratiques et engagement féministe sur Internet”, Nouvelles Questions Féministes [en línea], vol.36, n°2, p.6684, [consultado el 15 de febrero de 2022], disponible en: https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2017-2-page-66.html

© Léna Bouillard (07 febrero 2023). Traducido por Alejandro de la Fuente y editado por Departamento Estudio de los Medios. Ver publicación original.

[1] Farge, Arlette. (1989). Le gout de l’archive, Le Seuil, p.13

[2] Chamberland, Line (1989). «Le lesbianisme: continuum féminin ou marronnage? Réflexions féministes pour une théorisation de l’expérience lesbienne» [«El lesbianismo: ¿continuo femenino o cimarronaje? Reflexiones feministas para una teorización de la experiencia lésbica»]. En revista Recherches féministes 2 (2), pp. 135–145. https://doi.org/10.7202/057563ar. Ver en: https://www.erudit.org/fr/revues/rf/1989-v2-n2-rf1640/057563ar/

[3] Nestle, 2022, p. 44

[4] Petit, Mathilde. (2021). «Produire des archives lesbiennes: transmissions communautaires et connexions temporelles». En GLAD!, 11. https://doi.org/10.4000/glad.3079. Ver en: https://journals.openedition.org/glad/3079

[5] Al principio de una de mis entrevistas, mientras le daba las gracias a una activista por dedicar su tiempo a responder mis preguntas, me contestó: «Oh, bueno, si las lesbianas de la primera ola no pueden ayudar a las lesbianas de la segunda ola». Con esa respuesta, se consideraba una lesbiana de la «primera ola», mientras que a sus ojos yo era una lesbiana de la «segunda ola».

[6] Catherine Gonnard dedicó en 2019 una intervención sobre este tema en Lausana titulada “Réseaux de communication et mouvement LGBT dans les années 70 et 80” (Redes de comunicación y movimiento LGBT en los años 70 y 80). Ver en: https://agenda.unil.ch/display/1565700319952

[7] Cabe señalar que lo que las activistas consideraban como “archivos lésbicos” no es directamente comparable con los documentos en papel conservados en los Archives Nacionales que consultó Arlette Farge cuando escribió Le goût de l’archive. Para estas mujeres, un archivo lésbico consistía en todo rastro de existencia lésbica. Podía ser un libro, una película, un afiche, un pin o una fotografía, por ejemplo. Es decir, todo “rastro”.

[8] Gérardin-Laverge, M. Guaresi, M. & Abbou, J. 2021. «Archives, genre, sexualités, discours». En GLAD!, 11. Ver en: https://journals.openedition.org/glad/3638

[9] Schenk, D. (2014). «Pouvoir de l’archive et vérité historique». En Écrire l’histoire 13-14, pp. 35-53. Ver en: https://journals.openedition.org/elh/463

[10] Esta interpretación también facilita la comprensión del nombre del podcast del Colectivo LGBTQI, “La fièvre”, que implica “de l’archive”.

[11] Ver en: https://www.theses.fr/2021EHES0121

[12] Blandin, Clarie. (2017). «La web: ¿nuevas prácticas activistas en la historia del feminismo?». En Réseaux, 1 (201), pp. 9-17. Ver en: https://www.cairn.info/revue-reseaux-2017-1-page-9.html

[13] Weil, A. (2017). «Vers un militantisme virtuel ? Pratiques et engagement féministe sur Internet». En Nouvelles Questions Féministes 36, pp. 66-84. Ver en: https://doi.org/10.3917/nqf.362.0066

[14] Disponible en: https://www.queercode.net/cartographie-des-centres-d-archives

[15] Disponible en: https://clit007.ch/le-journal/

[16] Disponible en: https://www.instagram.com/butchcamp/

[17] Disponible en: https://www.instagram.com/lesbian_herstory/

[18] Disponible en: https://lesbianeldersoralherstoryproject.com/

[19] Disponible en: http://dykiri.free.fr/

[20] Disponible en: https://bigtata.org/

[21] Disponible en: https://formation.bigtata.org/

[22] Gebeil, S. (2016). «Quand l’historien rencontre les archives du Web». En Revue de la BNF, 2, (53), pp. 185-191. Ver en: https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2016-2-page-185.html

[23] Disponible en: https://o.nouvelobs.com/lifestyle/20190304.OBS1156/gouine-plutot-que-lesbienne-les-lgbt-victimes-de-la-censure-des-geants-du-web.html

[24] Disponible en: https://www.numerama.com/politique/478663-pourquoi-le-mot-lesbienne-sur-google-ne-renvoie-t-il-que-vers-des-sites-pornographiques.html

[25] Hourcade Jean-Charles, Franck Laloë y Erich Spitz (2010). Longévité de l’information numérique. Les données que nous voulons garder vont-elles s’effacer? (Longevidad de la información digital. ¿Se desvanecerán los datos que queremos conservar?), EDP Sciences.

[26] Chaplin, T. (2014). «Lesbians Online: Queer Identity and Community Formation on the French Minitel». En Journal of the History of Sexuality 23 (3), pp. 451 – 472. Ver en: https://www.jstor.org/stable/24616591

[27] Esta información me la facilitó Lydie Porée, archivera de los archivos departamentales de Ille-et-Vilaine..

[28] Chetcuti, N. (2014). «Autonomination lesbienne avec les réseaux numériques». En Hermès, La Revue 69 (2), pp. 39 – 41. Revisado en: https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-2-page-39.html

[29] Musiani, F., C. Paloque-Bergès, V. Schafer & B. G. Thierry. (2019). «Qu’est-ce qu’une archive du web?». En Marseille : OpenEdition Press. Ver en: http://books.openedition.org/oep/8713

[30] Disponible en: https://lesbianherstoryarchives.org/engage/

[31] Petit, Mathilde. (2021). «Produire des archives lesbiennes: transmissions communautaires et connexions temporelles». En GLAD!, 11. https://doi.org/10.4000/glad.3079. Ver en: https://journals.openedition.org/glad/3079